Certains concours de circonstances sont troublants. Je ne crois pas en une puissance suprême qui guiderait nos vies. Je déteste même cette idée, mais je crois en la phrase de François Truffaut : « La vie a plus d’imagination que nous. » Justement j’allais en faire une nouvelle fois l’expérience.

Quelques jours avant d’aller voir ce spectacle je piochai sur une étagère près de mon bureau, la Psychanalyse des contes de fées de Bruno Bettelheim. Des nuits agitées par des rêves plus échevelés les uns que les autres avec des réminiscences de contes, des situations folles et dérangeantes me poussaient à faire quelques investigations. Je me sentais sans doute perturbée par d’autres questions existentielles. Les lectures répétées et partagées de Hansel et Gretel ou Boucle d’or et les trois ours avec ma fille Lola auraient-elles impacté mon inconscient ? Je cherchai une justification pour me rassurer, une explication pragmatique et cohérente à ces délires nocturnes. J’ai lu et relu. J’ai établi des ponts. Une psychologie de comptoir s’est élaborée dans ma tête. Avec du recul ça m’amuse. Pourtant, les écrits de Bettelheim demeurent passionnants pour qui veut dépasser le niveau de lecture de la maison en pain d’épices ou des bols de soupe. Lors de ces lectures dilettantes je suis tombée sur l’analyse de Blanche-Neige.

Fortement interpellée car nous avons une ado à la maison, je lis attentivement ceci et le retiens : « Chaque fois que les conflits œdipiens sont ranimés chez l’enfant pubertaire, ses sentiments ambivalents lui font juger insupportable la vie familiale. Pour échapper à son tumulte intérieur, il rêve d’être l’enfant de parents différents et meilleurs avec lesquels il n’aurait aucune de ses difficultés psychologiques. Certains enfants vont jusqu’à chercher ce foyer idéal non dans leur fantasmes mais dans la réalité, en s’enfuyant dans l’espoir de le trouver. Les contes de fées apprennent implicitement à l’enfant que cette maison idéale n’existe que dans l’imaginaire et qu’une fois qu’on l’a trouvée elle se révèle décevante. L’expérience que vit Blanche-Neige avec les nains est décevante. Ils sont incapables de la protéger, et sa belle-mère continue d’exercer sur elle sa puissance. »

Comme souvent, une recherche mène à une autre trouvaille. Je ne suis pas loin de la sérendipité. Me voilà un peu rassurée. Ma fille Victoria, 15 ans, ne semble plus du tout avoir besoin de nous fuir. Elle se construit plutôt sur un atavisme culturel tout en poursuivant sa douce rébellion.

Coïncidence troublante. Je réalise soudainement la veille que nous allons voir tous les quatre « Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin » alors que je viens de me plonger dans l’analyse de ce conte. Bettelheim et ses théories vont exploser en plein vol tout comme le nain seul sur scène dans le noir au début du spectacle. Que peuvent avoir à faire ensemble Blanche-Neige et un évènement historique qui a bousculé le monde contemporain ? Histoire intime et grande Histoire ? Alliance de la carpe et du lapin ? Titre pompeux, désopilant, incongru, intello, énigmatique ? Je m’attends à être agréablement séduite. Chaque fois qu’on m’a parlé de la compagnie « La Cordonnerie » c’était pour faire l’éloge de leur inventivité et de l’universalité de leurs spectacles. Sans être trop autocrate, je choisis les spectacles que nous allons voir en famille. On me fait confiance. On ne me pose pas de question et ça arrange tout le monde de ne pas se charger des réservations. Nous allions assister à un « ciné-spectacle ». Quésako ?

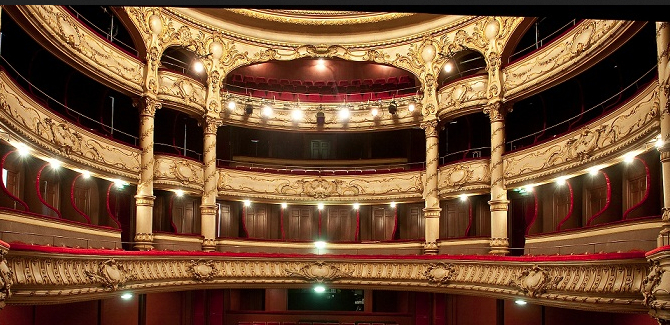

Un vendredi soir un peu spécial. Arrivée de la famille chahutée. Pires que des gamins tous les quatre : on fait du bruit, on se tient par la main. Rires de connivence. Quelque chose de léger dans l’air. Cette fois je n’ai pas eu l’impression que sortir après une journée de labeur coûtait à quiconque. Image d’une famille idéale sortie d’une publicité. Pourtant nous ne sommes pas endimanchés, mal coiffés, les vêtements froissés et bavards. À peine entrés dans le temple « Le Salmanazar » à Epernay, on se fait remarquer. On entre, on sort de la loge. Je questionne la jeune ouvreuse, je pose ma veste, je prends mon sac et je dis bonjour et je papote. Laurent fait des blagues avec les filles bien excitées. D’où vient cette agitation familiale ? Le thème ? La décompensation après l’accumulation de stress de la semaine ? La pizza partagée en riant juste avant ? D’un coup je râle. Je suis mal assise dans ce théâtre à l’italienne que j’aime tant.

C’est ici que pour la première fois j’ai eu un choc « théâtral ». j’avais 16 ans et j’ai assisté à une représentation d’Ubu Roi de Jarry. Un arbre énorme, comme l’arbre magique de mes filles quand elles étaient petites et un Père Ubu monstrieux, m’ont transportée. Écouter un texte qui ne ressemblait en rien à notre langage quotidien et m’en émouvoir fut un bouleversement. La puissance de l’imaginaire et la découverte d’un travail collectif sur un plateau m’ont définitivement accrochée à vie au théâtre.

Le Salmanazar est un lieu incontournable de notre vie. J’ai travaillé ici comme prof relais pour l’Éducation Nationale. J’en connais tous les recoins pour avoir créé un questionnaire pour les enfants qui le visitent. La troupe amateur dont je fais partie en dépend, nous travaillons en collaboration avec la compagnie « O’Brother » en résidence. Victoria fait des stages à chaque vacance et nous venons souvent voir des spectacles. Mes filles y ont découvert le théâtre grâce à une programmation « jeune public » audacieuse.

Je ne suis jamais neutre ici.

Je connais moins la nouvelle équipe, mais l’ancienne était composée d’amies. Un attachement viscéral me lie à cet endroit. C’est une chance inouïe de venir ici. Les peintures ont beau s’écailler, le velours être râpé, j’ai l’impression d’un écrin hors du temps qui me protège de la violence extérieure du monde. Je frissonne à chaque fois. Je voudrais y dormir, hanter les murs et déambuler tel un fantôme. Avoir une double vie. Je voudrais que toute la ville partage cette pulsion de vie plutôt que déambuler dans des centres commerciaux moches ou subir un programme tv aliénant. Ces derniers temps j’ai peur que ce lieu ne disparaisse peu à peu ou ne propose plus de programmation pour tous. L’action culturelle subit les outrages de l’air du temps. Mon grand plaisir récent et secret fut de pouvoir répéter une scène de Lucrèce Borgia sur le grand plateau avec mon partenaire Grégory. Même devant une salle vide, c’est étourdissant d’être là, d’entendre sa voix et la puissance des mots et jouer. Jouer à faire comme si on était Don Alphonse et Lucrèce. Entendre la puissance des mots résonner et faire « ensemble ». Je m’égare...

Une partie de chaises musicales commence. À quatre dans une petite loge, serrés au fond avec une mauvaise visibilité, non merci. Puis Lola retrouve des copines. Signes complices. Nouveau changement, elle va s’installer près d’elles, en fait, l’une d’elles s’installe sur elle. Les enfants s’empilent, heureux de se retrouver. Ils se moquent du confort et du protocole au « pestacle » pourvu qu’il y ait le plaisir d’être ensemble, la joie et la magie. Et s’il y a des copines, tant mieux ! Je repère une place libre au premier balcon. Je fonce. Laurent et Victoria restent dans la loge. Moment privilégié d’ado avec son père. Encore un tantinet en plein Œdipe à 15 ans ! Elle n’a pas de vilaine belle-mère comme Blanche-Neige, même si l’ambiance entre nous est parfois électrique ! Ce conte pourrait lui donner des idées. Je finis par me demander pourquoi on vient ensemble puisque la cellule familiale est éclatée. Ce n’est pas ça qui empêche de partager des émotions fortes devant un spectacle vivant. La salle n’est pas pleine. Dommage ! Je me penche et j’observe selon les conventions du théâtre à l’italienne. Des familles, des adultes seuls, quelques jeunes, pas de scolaires car les séances dédiées ont eu lieu en matinée. C’est étonnant car souvent l’âge moyen des spectateurs dépasse ici les 60 ans ! Le silence enfin se fait. Noir. Seul le nain de jardin est éclairé et un étrange dispositif d’instruments de musique énormes. Boom il explose – on n’est pas dans Amélie Poulain - ça commence.

La salle rit. J’ai l’impression d’être au cirque. Ce nain qui explose nous éloigne de Bettelheim et de ses explications sur le rôle des petits êtres sans âge dont la vie est « une interminable ronde laborieuse ». Changement radical de point de vue. Blanche-Neige nous fera partager le sien. Un film défile sous nos yeux. Nous la verrons grandir, la belle-mère vieillir légèrement et le mur s’écrouler. Nous sommes à la fin de l’été 1989, au dernier étage de la plus grande tour du « Royaume » (une cité HLM à l’orée d’un bois). Élisabeth, une femme d’une quarantaine d’années, élève seule sa belle-fille Blanche. Elle est hôtesse de l’air mais ne s’envoie pas beaucoup en l’air. Elle est assez distante voire rigide. Femme bafouée, frustrée ? Blanche est une très belle adolescente de 15 ans au look gothique, mutique et écorchée vive : sa mère est morte quand elle était enfant et son père, un fameux trapéziste, est parti depuis des années travailler dans un cirque en URSS. La vie à deux n’est pas simple. Au fil des années, un mur s’est construit entre Blanche et Élisabeth. Et à 2000 kilomètres de là, Berlin est coupée en deux.

Avec cette réécriture de Blanche-Neige, La Cordonnerie mêle l’histoire intime des héroïnes à la Grande Histoire, mondiale, universelle. Le spectacle bouscule quelques certitudes inscrites dans l’imaginaire collectif : La belle-mère du conte n’est pas la méchante narcissique qu’on croit connaître, Blanche-Neige n’est pas la gentille fille naïve dont on parle. Les nains n’habitent pas dans une maisonnette dans la forêt, la pomme empoisonnée n’est pas un sombre plan ourdi par la marâtre pour se débarrasser de sa belle-fille. Le « ciné spectacle » est la marque de fabrique de La Cordonnerie. Détournement de contes ou de mythes pour les insérer dans le réel.

Un film muet défile sur un écran géant. Les paroles sont déclamées par des comédiens-bruiteurs sous nos yeux. Un tapis roulant côté jardin, comme celui sur lequel on pose nos effets à l’aéroport, fait apparaître une multitude d’objets incongrus pour fabriquer du bruit en direct : un téléphone en bakélite, un jeu du Docteur Maboul, des nains en veux-tu en voilà, des bandes collantes, un séchoir à cheveux, un sac en papier, des bandes de cassettes magnétiques froissées et j’en passe. À l’avant-scène une comédienne debout face à un pupitre, concentrée, prend la place des personnages. On assiste à une séance de doublage ! Minutie, facéties, « épicerie », pour faire entendre le moindre bruit ou mot prononcé par la belle-mère et Blanche-Neige. Cette comédienne, la belle-mère, sur l’écran Métilde Weyergans, a des airs de Jeanne Balibar. Grande, brune, élégante, mystérieuse. Samuel Hercule semble un gentil garçon, calme, entièrement dédié à son rôle. La jeune comédienne à l’avant-scène, Pauline Hercule, douce, discrète et méticuleuse. Est-ce ingrat pour des comédiens de s’effacer devant les spectateurs ? Ici leur rôle s’apparente à celui de professionnels du son. Ce n’est pas eux que l’on regarde d’abord. C’est l’écran qui prime et on ne sait plus où donner de la tête, on passe de la fabrication en direct des bruitages à la narration filmique pour suivre le récit. C’est jouissif. Côté cour deux musiciens s’affairent et jouent à vue. Une percussionniste avec « une énorme batterie » d’instruments magiques. Certains ont-ils été inventés pour le spectacle ? Un pianiste joue, aussi muni d’autres instruments que je ne connais pas. Je ne regarde que la scène. Je suis happée. La confrontation entre un geste artistique définitif immuable comme le film, et la fragilité de la bande son inventée de toutes pièces et jouée au cordeau telle une partition par des virtuoses, fascine. L’artisanat s’élève au rang d’art. La volonté de tordre le coup à un récit ancré dans les esprits est audacieux et propose divers niveaux de lecture. Ce spectacle s’adresse à tous les publics. Le questionnement sous-jacent qui nous invite à nous demander ce qu’un évènement historique peut changer dans nos vies, titille notre mémoire. Mise en abyme adroite et délicate. Comment les murs s’érigent entre les êtres au sein d’une cellule familiale et comment les détruire pour vivre autrement ?

À la sortie nous sommes tous quatre aussi enjoués qu’à l’arrivée. Quatre spectateurs aux interprétations différentes, qui n’ont pas porté leur attention sur les mêmes choses. Autant de spectateurs et de ressentis que d’interprétations. J‘échange quelques mots avec des amis de la troupe amateur. L’échange n’ira pas au-delà. Sur le chemin du retour, on parle à bâtons rompus de ce qu’on a vu. Je crois que c’est la première fois qu’un spectacle fait l’unanimité entre nous. Je ne sais pas vraiment ce qu’en ont retenu Lola ou Victoria ni ce qu’elles ont réellement ressenti. Mais ce fut un moment de vie puissant et débordant.

Une fois de plus je suis frustrée en me couchant. Pourquoi une rencontre entre spectateurs n’a pas eu lieu ? Quelque chose d’informel autour d’un verre avec un médiateur pour libérer la parole et surtout pas une rencontre « bord plateau » trop impressionnante pour qu’on s’exprime librement. Je propose depuis longtemps de mettre en route personnellement ce « service public » et pourtant le charme n’opère pas auprès de la direction. Peur de la pomme empoisonnée ou d’un nain farceur qui déstabiliserait l’ordre établi par une surprenante explosion ? Crainte de voir le quatrième mur invisible s’écrouler ?

Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin est un spectacle accessible à tous qui se partage comme la lecture d’un conte au coin du feu. Hélas, nous sommes peu à en avoir bénéficié ! Ce théâtre à l’italienne est un lieu d’exception tant par son architecture que sa programmation, qui devrait être ouvert à tous. Ce ne sont pas les tarifs qui rebutent le plus le citoyen lambda. Il est temps d’abolir d’autres murs-frontières pour que la communication circule dans la Cité.

Claire Olivier

Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin - scénario, réalisation et mise en scène

Samuel Hercule et Métilde Weyergans, cie La Cordonnerie. Vu au Salmanazar à Épernay.