Java, Paris, aux bouts du monde…

L’Institut des Cultures d’Islam, dans le 18ème arrondissement de Paris, accueille depuis septembre et jusqu’au 27 février une exposition collective sur l’île de Java, JAVA-ART ENERGY, titre que l’on peut traduire par « Java-L’énergie de l’art. » Je trouve ça assez beau d’avoir mis au même plan typographique le nom de l’île et cette notion d’un art énergique, vivant, en mouvement. Java est en pleine mutation et l’art aussi.

L’art raconte cette mutation. Et, ici, les deux cohabitent.

Crée en 2006, l’histoire de la création de l’ICI est complexe et politique. En grande partie financé par la Mairie de Paris, c’était au départ un lieu unique, scindé dix ans plus tard en deux espaces distincts. Pluridisciplinaire, il comporte un restaurant, une salle de concert, un patio et des salles d’exposition. Il dispense des cours de cuisine, d’Arabe, de Wolof entre autres activités. Une salle de prière a aussi été aménagée dans le deuxième bâtiment, et revendue plus de 2 millions d’euros par la Mairie de Paris à l’association propriétaire de la Mosquée de Paris.

En 2016, une polémique idéologique a opposé la Mairie à l’ICI. Un projet de chantier était prévu pour le second bâtiment, à l’état de préfabriqué. Anne Hidalgo, opposée à la cohabitation du culte et de la culture, a renoncé à sa construction, pourtant votée par le Conseil de Paris. Bruno Julliard, alors adjoint de cette dernière a invoqué « des éléments juridiques et budgétaires qui les auraient amenés à revenir sur le projet initial. » Le président de l’établissement de l’époque, Jamel Oubechou, rejetant cet argument, a démissionné, désapprouvant « cette vision qui pousse au communautarisme », regrettant « l’opposition de la maire à ce projet audacieux, pleinement laïc et républicain, salué comme exemplaire par l’Observatoire parisien de la laïcité ». Aujourd’hui, l’ICI est encore en attente de nouvelles subventions afin de mener à bien son projet. Un imbroglio idéologique et financier dont il est difficile de démêler le vrai du faux. Peu importe et ça n’est pas étonnant.

J’en retiens que le concept d’un lieu mêlant cultuel et culturel fait grincer des dents et pose des questions complexes. La religion cohabitant avec l’art est-elle une utopie ? Peut-on échapper à la question politique dès lors que la question est posée ? Apparemment non.

Le ton est donné... On peut une énième fois se demander ce que le terme galvaudé de laïcité veut signifier, mettre en valeur ou au contraire invisibiliser, dans un lieu culturel de surcroît… Voilà pour l’historicité et l’évolution du lieu, qui entrent cyniquement en résonance avec le contenu de l’exposition.

Celle-ci permet de zoomer sur ce lointain « bout du monde » qu’est l’île de Java, dont on n’entend guère parler ici. À tort. L’ICI nous encourage à nous déplacer vers cet ailleurs, à le regarder non comme une île lointaine et exotique mais comme un territoire réel et complexe, qui existe bel et bien, brassé par des siècles de colonisation, néerlandaise notamment. Une fenêtre est proposée pour se dégager de la pensée approximative du « là-bas c’est comme ça ».

(Et « chez nous » d’ailleurs, c’est comment ? Je suis sans cesse renvoyée à cette question en parcourant l’exposition.)

Située dans l’archipel indonésien, Java est une terre qui a été traversée par le christianisme, introduit par les portugais au 16e siècle, et l’Islam, par les indiens, les arabes et les perses aux 12e et 13e siècles. Devenue la religion principale, cette dernière a marqué le déclin de l’hindouisme et du bouddhisme. Une terre traversée, au 20e siècle, par le régime communiste, des répressions sanglantes, une indépendance arrachée aux néerlandais en 1949 et depuis, la montée d’un islamisme radical de plus en plus prégnant. C’est aussi un territoire qui voit sa biodiversité progressivement disparaître et qui est dangereusement mis à mal aux profits d’investissements mobiliers destructeurs pour les ruraux.

Les artistes qui présentent leurs œuvres sont jeunes pour la plupart. Ils peignent, performent, créent des objets, filment. Préoccupés par l’état, notamment religieux mais aussi écologique de leur pays, leurs créations renferment des voix et des regards précieux. Tout acte créatif qui surpasse et défie un danger potentiel de censure donne à l’art une teinte politique particulièrement forte. Comment ne pas être rappelé à nos propres préoccupations en ce domaine ? Faire de l’art dans l’ici et maintenant du chaos social et religieux actuel, c’est forcément faire s’élever des voix engagées. (Je pense à la polémique et au scandale suscités par la pièce de Roméo Castellucci, Sur le concept du visage du fils de Dieu dans les sphères catholiques, intégristes surtout).

En plein cœur de la Goutte d’Or, l’ICI offre un espace d’expression dans cet autre « bout du monde » qu’est Paris. Autre bout du monde… Peut-être pas tant que ça. Comment, en sortant de l’exposition, ne pas s’arrêter autrement devant les libraires et bazars islamiques du quartier ? Comment ne pas être troublé devant les barbes de plus en plus nombreuses et longues, devant les longs voiles que portent certaines femmes, parfois jeunes voire très jeunes. Car j’en vois, et que je ne voyais pas il y a quelques années, des fillettes prépubères largement voilées et dissimulées sous des tenues fantomatiques. Qu’ont-elles à cacher ? Ou plutôt qu’ont-ILS à avoir de plus en plus de mal à voir, à laisser être ?

On me rétorquera qu’elles sont une minorité, je répondrai que oui, assurément, mais que cette minorité me questionne, me fait m’arrêter, et douter… Voir se dégager du paysage urbain la silhouette d’une fillette voilée est une vision étrange, quasi onirique. À l’heure du regain des mouvements féministes, dont les revendications ont leur place dans le débat public actuel (même si certaines revendications peuvent être discutées et dialoguées), il est difficile de ne pas être bringuebalé, comme entre deux mondes, d’une rive à l’autre des extrêmes… Et lorsque des associations féministes dites « indigénistes », défendent, au nom de la liberté de la femme, le burkini et les réunions entre racisés ou non-mixtes, je suis perdue. Troublée. Heurtée.

Mais ce fameux « choc des cultures », est-il tant que ça un choc (au sens d’une explosion) ? Et qu’est-ce qu’une culture, si ce n’est une multiplicité d’influences mobiles, en constante évolution ?

Un domaine a su tirer profit de la mobilité que nos sociétés traversent : la mode. L’attrait d’une certaine jeunesse pour le voile et les vêtements dits « pudiques » tout en restant à la pointe de la mode, a trouvé son monnayeur. Aujourd’hui, on contemporanéise la décence religieuse. Certaines marques, qui pèsent des milliards de dollars (telle que H&M) se lancent sur le marché du vêtement dit « pudique ». D’autres, plus petites, voient le jour.

Revenons à JAVA - ART ENERGY. Le collectif Gud’Skul qui investit une des salles, propose une installation qui, entre autre, expose des casques de motos adaptés à la « chechia ». (Sorte de calotte brodée adoptée par les hommes musulmans lors de la prière du vendredi). Pour continuer à rouler en respectant la tradition, des chechias sont dessinées sur les casques. Pour les femmes, un casque rose agrémenté d’un voile entoure le visage. Une vidéo accompagne l’installation, dans laquelle on voit un étal de marché recouvert de ces casques et des badauds les essayant. Ces casques, extraits de leur quotidien, envisagés comme œuvres à observer, à ne pas toucher, à réfléchir, créent un trouble : tout cela est-il bien réel ? Est-ce une mascarade ? Stupeur et rire devant ce business du religieux sans limites. On croirait ces objets sortis de l’imaginaire fantasque d’un artiste, et, après un instant d’incrédulité et d’hésitation mêlés, je me rends compte que c’est en effet le cas. Ils n’existent pas vraiment. Ils ont été conçus et inventés par les artistes pour proposer une alternative aux musulmans et musulmanes qui ne portent pas de casques pour cause de contraintes vestimentaires.

J’écoute les voix de femmes qui, au nom de la liberté, promeuvent celle de se voiler tout en restant dynamiques, lettrées, séduisantes, et qui veulent sortir de l’équation femme voilée = femme soumise. Une partie de moi les entend. Mais je suis prise d’un vertige quand je vois une industrie s’emparer de ce bout de tissu et le « glamouriser ». La liberté de se voiler ou non, oui, bien sûr. Mais le pourquoi de ce choix reste obscur. D’où tire-t-il sa source ? Et où la source mène-t-elle ?

Ici, l’installation rappelle l’ambiguïté du symbole religieux : il n’est « qu’un » symbole, mais il est aussi bien autre chose, un signifiant concret complexe qui s’adapte toujours plus au présent. Étrange cette sensation de régression et de contemporanéité mêlées, concomitantes.

(On en revient au « ce n’est qu’un bout de tissu », un des arguments des défenseurs du voile. Effectivement, en soi, ce n’est pas grand-chose, un bout de tissu. Mais n’est-il que ça ? La charge symbolique qu’il renferme ne peut être occultée ou pire, niée.)

L’exposition est grinçante, parfois, pour ne pas dire toujours. On est sur un fil, on rit jaune. On sent que les artistes doivent ruser pour créer un langage libre, quitte à endosser le costume de la bien-pensance pour mieux dénoncer, pouvoir dire « Je », se distinguer de la masse. En s’emparant des codes religieux et en parlant à travers eux ; armure dans laquelle se faufiler pour dire ce qui ne peut être dit par d’autres canaux. Travestissement cynique et inquiétant. Le blasphème n’est pas loin. Alors, on rit aussi, mais sous tension car le blasphème est passible d’emprisonnement en Indonésie. Je songe inévitablement à la tuerie de Charlie Hebdo et une rage mêlée de peur me serre la gorge. Ces deux bouts du monde sont reliés par un pont : celui de l’obscurantisme, déjà bien installé là-bas, se distillant dangereusement ici.

Dans la salle suivante, on peut voir la performance vidéo de l’artiste Yovista Ahtajida. Elle répond à un dispositif simple : un plan fixe de l’artiste assis derrière un bureau, vêtu en « télévangéliste », prédicateur en vogue sur les réseaux sociaux ou à la télévision indonésienne. Des questions lui sont posées, telles que « Peut-on vendre nos œuvres aux non-croyants ? » ou « À quoi sert l’art, d’après l’islam ? » Il tente de répondre à ces interrogations éthiques selon les préceptes d’une loi islamique fictive appelée Chari-art. Sur la bibliothèque à sa droite, entre les livres religieux, un ouvrage affiche Arts under pressure (Arts sous pression). Ça grince, disais-je...

La série de photographies d’Adhya Ranadireska intitulée Me and my wife... me and my wives (Moi et ma femme... moi et mes femmes), troublante de radicalité et de sobriété, donne à voir l’expansion de la polygamie en Indonésie. Un couple, l’artiste et sa femme, fixent l’objectif. Seuls, d’abord habillés à l’occidental, on les voit de photo en photo changer de vêtements. Ils deviennent progressivement plus couverts, plus stricts. Les habits sont de plus en plus amples. Puis, d’autres corps viennent s’ajouter. Un, puis deux, puis trois, d’autres encore. Des femmes. In fine, l’homme est entouré de ses épouses masquées par des burkas. Toujours la même lumière et le même cadre, que les corps enveloppés remplissent et obscurcissent. Sensation d’étouffement. Le cadre ne suffit plus, l’accumulation de corps invisibilisés devient une masse indistincte.

(Me revient en mémoire un été de jeune fille à Marrakech dans ma famille. J’ai à peine seize ans et je couvre mon corps. Non qu’on me l’ait demandé ou suggéré, mais parce que je sens qu’il est bon et « sécurisant » de le faire. Que c’est mieux ainsi. Mais sous ma longue jupe et mon ample t-shirt je ne suis pas sûre d’être plus tranquille. La multiplication des regards, frontaux ou de biais, me donne le sentiment que quoi que je fasse il me faut accepter d’être regardée, voire approchée. Cela me tend, me rend agressive. Mais ce que j’ai retenu et me semble le plus important, c’est que même couvertes, les femmes n’étaient encore pas tranquilles. Même « décente » il y avait face à moi une sorte de pulsion masculine culpabilisante et harassante, qui me demandait d’établir des ruses et des détours.)

De quoi se questionner sur la place du sacro-saint signe religieux chez nous, fustigés par les uns, revendiqués par d’autres. Et au milieu ? Quid d’un compromis possible, d’un ajustement entre ces deux pensées qui se font face et s’injurient parfois mutuellement ? Mieux, quelle place peut-on laisser à cette réalité, qui nous entoure, qu’on l’accepte ou non ? Est-il possible de questionner l’expansion d’un certain islam sans verser dans la paranoïa ni dans l’angélisme aveugle ? Tenter de s’inscrire dans l’ici et maintenant en accueillant la liberté de l’autre, sans perdre la sienne ? Je ne sais pas. Question vertigineuse qui demande beaucoup d’humilité.

Seul l’art et sa possible puissance peuvent nous extraire de cette dichotomie et faire avec ce qui est et pas seulement ce qu’on voudrait qui soit. Faire avec l’ambigu, sortir de la démagogie, de la pensée unique, du bien et du mal. Habiter l’entre-deux, le doute…

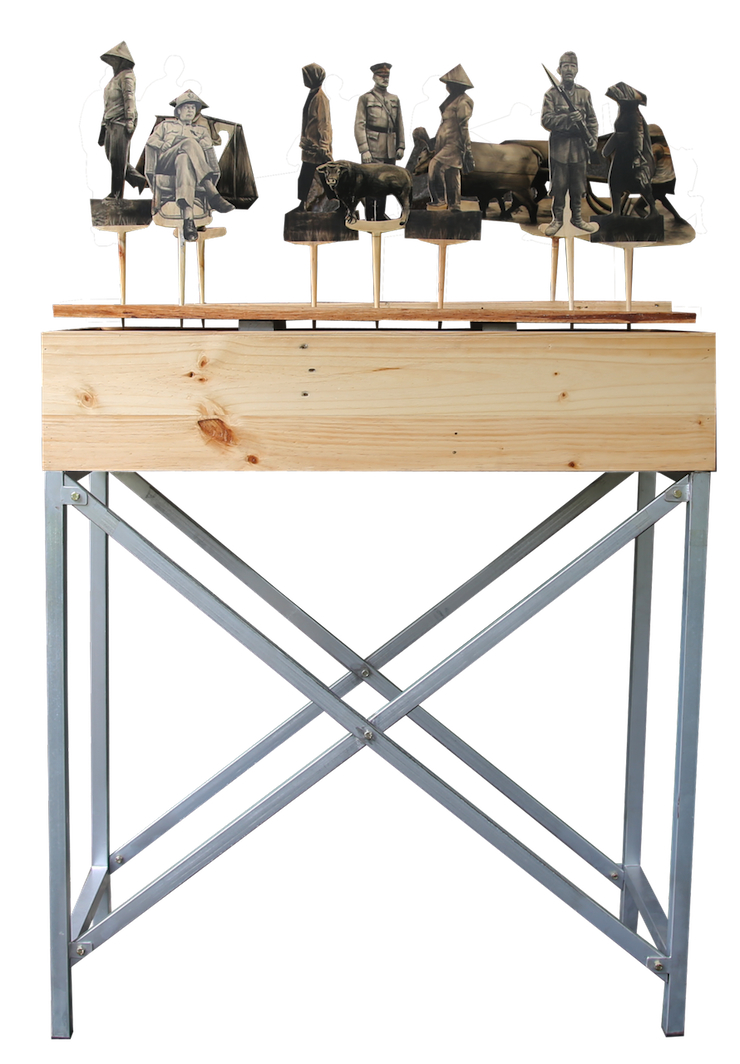

Le passé colonial de Java est aussi abordé par le très sensible travail de Maharani Mancanagara, femme artiste et ethnographe qui propose une œuvre percutante. La « politique éthique », mise en place en 1901 par les hollandais en Indonésie est le point de départ de cette œuvre. Cette politique prétendait prendre en compte le « bien-être » des colonisés. Après trois siècles de mesures de rétorsions envers la population locale, une forme de compensation à la fois sociale et administrative fut mise en place.

L’artiste pose la question de l’éthicité de cette politique. En reprenant les codes du théâtre d’ombre javanais, elle fait cohabiter dans son installation les fantômes des dominants et des dominés. En donnant place aux colons dans ce petit théâtre, l’artiste redonne visibilité à la réalité coloniale. À partir de figurines de bois, elle redonne vie et corps à des acteurs de l’histoire indonésienne qu’elle exhume pour les convoquer dans le présent.

Ici, les artistes parlent depuis leur point d’ancrage, leurs déterminismes socio-religieux, et à partir de ce point explorent, dévient, reproduisent pour mieux dénoncer. L’occasion d’une prise de pouvoir de l’art sur les institutions religieuses. La question n’est plus de savoir si c’est bien ou mal, répréhensible ou non, mais « qu’est-ce qu’on en fait, qu’est-ce qu’on en dit, qu’est-ce qu’on en fait jaillir ? » Quelle parole à partir de ce réel ?

Dans un monde en pleine mutation religieuse et sociale, dans lequel l’ancien monde n’a pas fini de parler et semble vouloir parler longtemps… (On ne sait d’ailleurs plus bien où est l’ancien et le nouveau, à se demander si tout ça n’est plus qu’un ramassis de concepts de livres d’Histoire poussiéreux.)

Dans l’entrelacs exacerbés de radicalités qui fusent et s’inscrivent plus profondément d’années en années dans nos sociétés en mutation, l’exposition a le mérite de laisser le champ libre à des invisibles. Invisibles pour nous. Elle nous offre d’ouvrir les yeux sur « ce bout du monde » fantasmé et déformé, voire totalement occulté, et rappelle avec force que « là-bas » ce sont des gens, des individus qui vivent, et traversent une réalité sociétale complexe. Cette réalité vient en certains points se frotter à la nôtre et nous en apprend beaucoup sur nos propres errances. Les artistes reposent la question du pouvoir de l’art, sur la façon dont il peut agir sur le(s) pouvoir(s).

J’ai envie de citer le philosophe Souleymane Bachir Diagne, qui, dans une conférence au Théâtre de la Criée à Marseille en mars 2017 dit : « L’histoire universelle n’est pas la seule histoire de l’Europe. Il n’y a pas un universel qui aurait choisi de s’incarner dans une civilisation ni dans une langue ou une famille de langues, lesquelles civilisations et langues auraient alors été investies de la mission divine d’organiser le reste du monde autour d’elles »

Enfin, l’œuvre monumentale d’Eddy Susanto. La Liberté guidant le peuple, dont la silhouette apparaît sous la forme d’un calligramme. L’écriture javanaise remplace la peinture. Elle recrée les personnages du tableaux initial de Delacroix, en relatant la balade en six volumes Babad Giyanti composée par le javanais Yasadiputra au début du XXe siècle.

Deux situations d’instabilités politiques sont liées : une scène de barricade européenne lors de la Révolution de juillet en 1830 et les insurrections liées à la troisième guerre de succession javanaise qui prirent fin en 1755. Deux révoltes. Un tableau. Deux bouts du monde ?

Sarah Kellal

Exposition JAVA - ART ENERGY du 27.09.18 AU 24.02.19

À l’Institut des Cultures d’Islam (ICI) : 19, rue Léon – 75018 Paris.

56 rue Stephenson - 75018 Paris.

https://www.institut-cultures-islam.org/