De mon enfance et du Gwoka

Me revoilà à L’Insatiable pour un nouvel article. L’écriture et moi sommes devenus copains. Oui, j’aime écrire, j’aime livrer quelques réflexions. Se livrer à des inconnus derrière des mots, c’est une sorte de délivrance. Vous n’avez pas besoin de m’écouter, vous n’avez qu’à me lire. Je sais, L’Insatiable n’est pas mon journal intime. Cependant, la relation invisible que j’entretiens avec vous, lecteurs, me plaît beaucoup.

Aujourd’hui, je brigouille à nouveau. Je suis prête à raconter de nouvelles choses ! Je reviens de longues vacances méritées et pour ce nouvel article, hors de question de parler d’autre chose que de mon île. Depuis près de quatre ans, je l’ai quittée, pour cause de filière inexistante. Une île paradisiaque, chaleureuse, enchanteresse dit-on. La Guadeloupe. Vous la connaissez sûrement plus pour ses accras accompagnés de ti punchs que pour son art. Mais il me faut écrire en mémoire d’une pratique de création, d’interculturalité, qu’on risque d’oublier. Une force culturelle entrée à l’Unesco en 2012 seulement. Le Gwoka m’a vu naître, m’a bercée, je l’ai vécu, je l’ai dansé, je l’ai chanté, je l’ai ressenti. Il est l’âme de la Guadeloupe. Depuis la sombre nuit de l’esclavage jusqu’à la lueur de son abolition, il nous a accompagnés dans nos avancées. Et comme l’écrivait Henry de Montherlant, il est né dans les colonies « avec la croix de mort sur le front ». Mais je ne vais pas vous parler d’esclavage. Je veux vous parler du Gwoka !

Le Gwoka se vit au présent. Il est porteur de tant de messages qu’on ne peut s’en défaire. C’est une façon d’exister, de pleurer, de crier, de rigoler, de fêter, d’endeuiller, de résister. Par ses sept rythmes il charrie des masses de sentiments. La musique, dit-on, est le moyen d’expression le plus puissant et le plus populaire de la collectivité guadeloupéenne. De fait, on ne peut marcher dans nos rues sans ce rappel constant à la musique, au Gwoka.

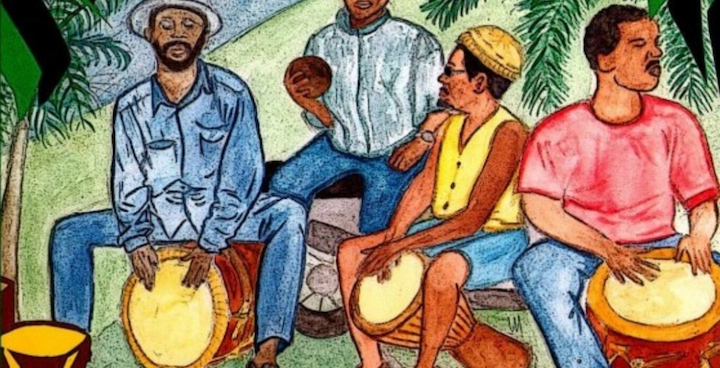

De retour au pays, j’explore les rues de Marie Galante, île voisine de la Guadeloupe (et l’unique vrai et seul paradis par ses plages aux eaux claires, aux sables fins et sa tranquillité déconcertante). Attirée par cette musique aux rythmes rapides, enjouée et festive, j’admire, sur la place de Grand-Bourg, les gestuelles impressionnantes qui m’avaient tant manqué, des musiciens : les « tambouyés ». Ces dames et ces messieurs manient d’une grâce innée ces gros tambours, dans toutes les positions, assis sur eux ou sur un tabouret, les tambouyés sont en harmonie avec leur instrument. Quant aux danseuses qui, à tour de rôle, exercent leur charme sur les tambouyés, elles participent à la structuration de l’espace. Par des techniques précises d’expression et des mouvements visibles allant de la plante des pieds jusqu’aux bouts des doigts, elles font naître et donnent le rythme. C’est un vrai moment de libre expression corporelle. Cette danse plutôt orale ou sentimentale (quand elle n’est pas enseignée) possède énormément de techniques et de particularités culturelles, qui s’apprennent d’abord en regardant puis en se livrant au jeu d’envoûtement. On danse avec le cœur, l’âme, l’écoute et les sentiments. Et c’est par là que se produit l’accord entre tambouyé(s), danseur(s) et danseuse(s). Car il est à noter que les tambouyés ne sont pas seulement des hommes et que la danse n’est pas réservée qu’aux femmes.

Apparu en Guadeloupe au XVIIe siècle, le Gwoka (en créole, ou Gros Ka en français), a d’abord été une danse d’esclaves. C’était leur moyen d’expression privilégié, pour lutter et résister à la déshumanisation imposée par les esclavagistes, et c’était également un moyen d’évasion et de communication au même titre que la langue créole. D’après le tambouyé, auteur et compositeur François Ladrezeau, le Gwoka, à la fois instrument, chant et danse, est « un héritage, un socle, un vecteur de dialogue ». À l’origine de cette musique dont la base est africaine, il y a un instrument utilisé en Centrafrique, le N’gwoka. Il se travaille à partir de sept rythmes, le kaladja, le menndé, le léwoz, le padjanbèl, le woulé, le graj, et le toumblak, chacun renvoyant à un répertoire de chant et de danse, et exprimant chacun un sentiment. Par exemple, le « toumblak » est synonyme de passion, d’amour, de fertilité. Le « léwoz » exprime la mélancolie, la tristesse. Il est particulièrement joué lors des veillées mortuaires. Après de dures semaines, les esclaves se réunissaient le samedi soir pour danser, chanter, jouer et oublier leurs terribles conditions de vie.

Voici pour la petite histoire. Maintenant je vous confie mes quelques réflexions. Ce spectacle chaleureux qui m’envoûte corps et âme et me transporte dans les joyeuses folies de mon enfance, me rappelle une chose primordiale. Une chose qui explique mon plaisir, et plus encore… Mon envie d’écrire. Je sais, d’expérience personnelle et aussi par une transmission orale des aînés, que, longtemps, « on » a voulu gommer les influences africaines de la culture caribéenne. Les mentalités ont heureusement beaucoup évolué depuis. Mais ce n’est que maintenant, en repensant à cette chronologie, que je cogite à ce sujet et que je prends réellement conscience de certaines choses.

Autrefois, parler du Gwoka demandait une certaine dose de courage tant cette pratique est difficile à décrire, tant il est malaisé d’y mettre des mots. Il y fallait un vrai désir, passionnel et intellectuel, d’enrichir le sujet. Car, si nous y réfléchissons davantage depuis son entrée au patrimoine culturel de l’humanité sous l’égide de l’Unesco, le Gwoka : musique, chant et danse guadeloupéenne, demeure étudié sur des bases de recherches fouillées, croisées et comparées, et il reste complexe de cerner tous les éléments de son apparition. D’ailleurs, on en parle trop facilement comme d’un art surgi ex nihilo. Mais cette entrée sous les ors de l’Unesco a institutionnalisé le Gwoka.

Et le débat est évidemment à double tranchant. Remercions, d’abord, l’Unesco, qui me permet de poser des mots sur un art qui n’est pas censé se décrire, qui se vit simplement et qui en fin de compte, s’explique difficilement si on ne l’a pas vécu. D’autre part, fallait-il qu’il dépasse les frontières de la Guadeloupe pour obtenir une reconnaissance ? Et fallait-il confier à la France le soin de procéder à son inscription au Patrimoine de l’humanité ? Peut-on parler de l’« ingérence » de la France pour un art tel que le Gwoka, qui est le propre d’une résultante des événements tragiques qui ont fait la Guadeloupe ?

Depuis son institutionnalisation, on note un renouveau du Gwoka. En effet, cette danse, ce chant et cette musique auparavant méprisées, rabaissées au titre de musique et danse de « sauvages » ou encore de « vieux nègres », s’enseignent dorénavant dans les plus grandes écoles de musique. Le Gwoka s’entend aujourd’hui à l’international, il n’est plus réservé aux Guadeloupéens. Aujourd’hui, à la Guadeloupe même, ceux qui le réduisaient autrefois à une musique et danse d’esclaves dégradante, ont eux-même, grâce à cette reconnaissance, la satisfaction de s’inscrire dans ces cours afin de perpétuer cet art. Serait-ce qu’après la reconnaissance de ce fait culturel, il s’agirait alors de se le réapproprier, ou de le ré-apprendre ?

Oui, la musique Gwoka connaît actuellement une transformation, transformation où sont en cause le rôle qu’a joué l’Unesco et celui que joue aujourd’hui le peuple Guadeloupéen. De musique rurale, elle tend à devenir une musique citadine qui s’adapte aux exigences du temps. Elle aussi subit les effets, positifs et pour beaucoup négatifs, de la commercialisation et de la mondialisation.

Par ailleurs, l’inscription du Gwoka sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, renforce l’idée qu’il ne s’agit pas juste d’une musique. Il faut suivre son parcours historique pour comprendre la place et le rôle qu’il occupe culturellement en Guadeloupe, il ne suffit pas de l’enseigner, d’apprendre à le jouer, à le chanter, et à le danser. Le Gwoka, comme le rappelle justement Patrick Solvet, membre de l’association Rèpriz, « est une culture entière, car nombre de traditions culinaires, vestimentaires, historiques, populaires, lui sont liées ».

Je conclurai sur ces réflexions et questions restées ouvertes… Mais n’oublions pas de consacrer une pensée et un hommage à ces valeureux contemporains : Velo, Sopta, Danican, les premiers tambouyés de La Guadeloupe, qui, à toutes nos questions, n’avaient comme seules réponses qu’un langage musical et des rythmes de tambours.

Malhaury Monfret

• À Paris lors du Festival de Gwoka généralement de février à début mars, sur les quais de la seine ou encore lors de divers concerts antillais tel que ceux de Kassav. Il y a de nombreux lieux où l’on peut pratiquer et s’initier au Gwoka tel que le « centre Paris Anim’Curial » du 17 septembre 2019 au 2 Juin 2020, les mardis de 19h à 20h ou de 20h à 21h30 pour les 18 à 99 ans. On peut suivre des stages et ateliers de danse Gwoka tout au long de l’année à « Difé kako » dans le 13è arrondissement, ou encore avec la compagnie Boukousou.